Дифракция света кратко: Дифракция света — материалы для подготовки к ЕГЭ по Физике

Дифракция — Всё для чайников

- Подробности

- Категория: Оптика

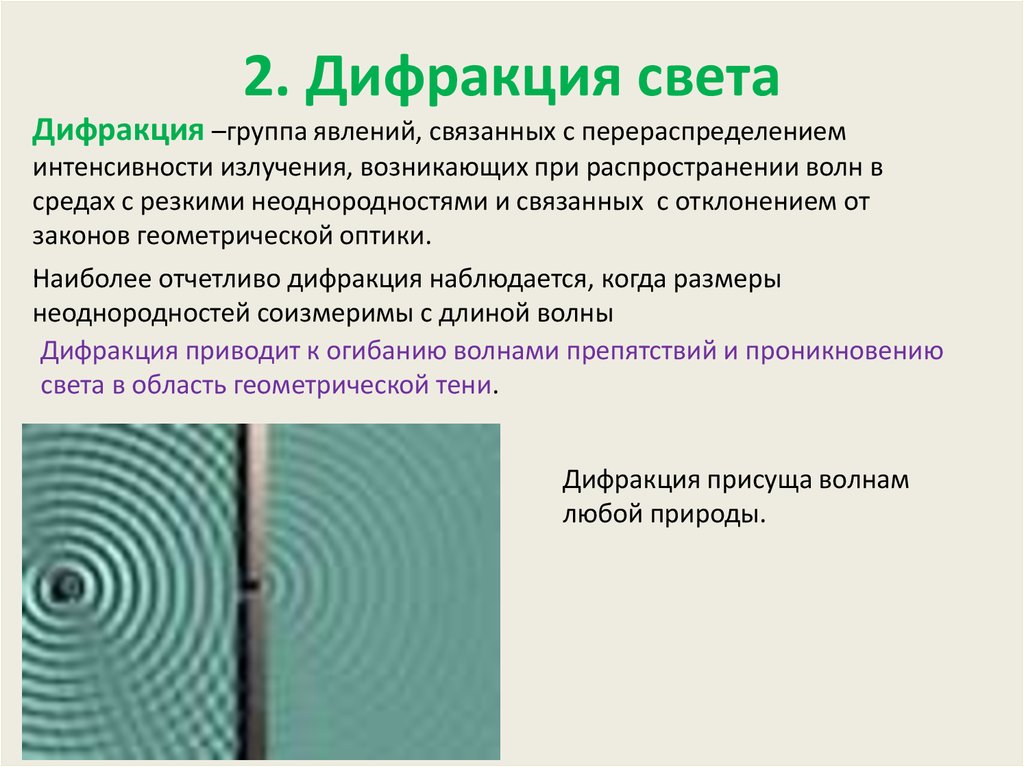

ДИФРАКЦИЯ

Часто волна встречает на своем пути небольшие (по сравнению с ее длиной) препятствия. Соотношение между длиной волны и размером препятствий определяет в основном поведение волны.

Волны способны огибать края препятствий. Когда размеры препятствий малы, волны, огибая края препятствий, смыкаются за ними. Так, морские волны свободно огибают выступающий из воды камень, если его размеры меньше длины волны или сравнимы с ней. За камнем волны распространяются так, как если бы его не было совсем (маленькие камни на рис. 127). Точно так же волна от брошенного в пруд камня огибает торчащий из воды прутик. Только за препятствием большого по сравнению с длиной волны размера (большой камень на рис. 127) образуется «тень»: волны за него не проникают.

Способностью огибать препятствия обладают и звуковые волны.

Дифракция волн проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней.

Явление дифракции волн на поверхности воды можно наблюдать, если поставить на пути волн экран с узкой щелью, размеры которой меньше длины волны (рис. 128). Хорошо будет видно, что за экраном распространяется круговая волна, как если бы в отверстии экрана располагалось колеблющееся тело -источник волн. Согласно принципу Гюйгенса так и должно быть.

Если размеры щели велики по сравнению с длиной волны, то картина распространения волн за экраном совершенно иная (рис. 129). Волна проходит сквозь щель, почти не меняя своей формы. Только по краям можно заметить небольшие искривления волновой поверхности, благодаря которым волна частично проникает и в пространство за экраном. Принцип Гюйгенса позволяет понять, почему происходит дифракция. Вторичные волны, испускаемые участками среды, проникают за края препятствия, расположенного на пути распространения волны.

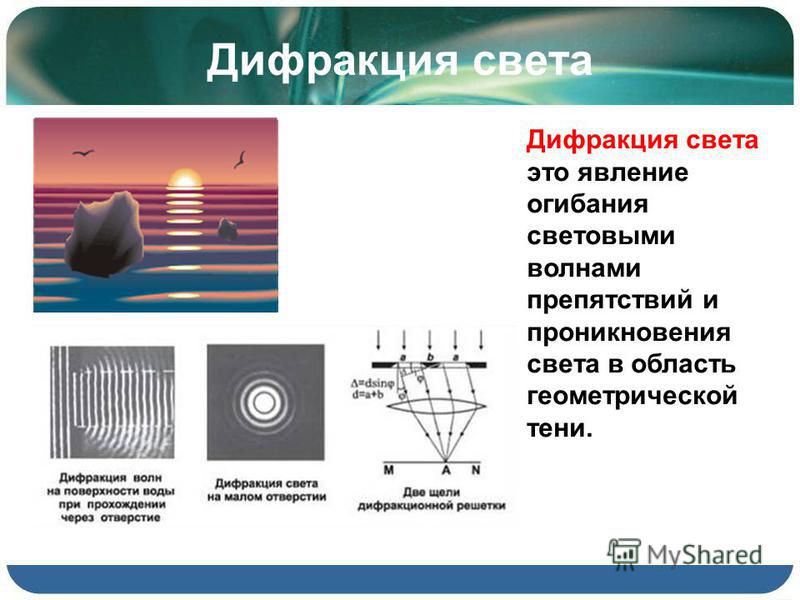

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

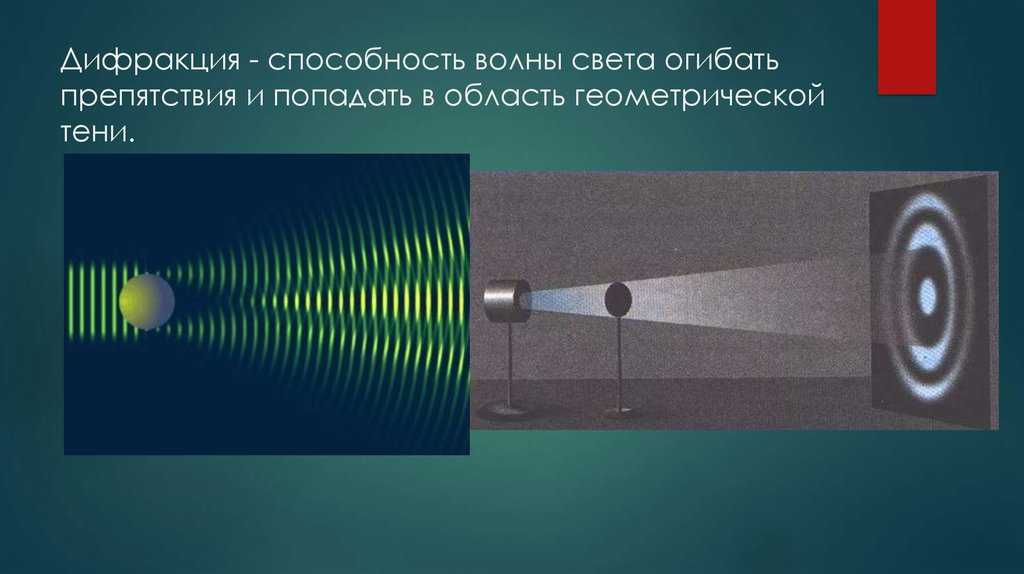

Если свет представляет собой волновой процесс, то, кроме интерференции, должна наблюдаться и дифракция света. Ведь дифракция — огибание волнами препятствий — присуща любому волновому движению. Но наблюдать дифракцию света нелегко. Дело в том, что волны заметным образом огибают препятствия, размеры которых сравнимы с длиной волны, а длина световой волны очень мала.

Пропуская тонкий пучок света через маленькое отверстие, можно наблюдать нарушение закона прямолинейного распространения света. Светлое пятно против отверстия будет большего размера, чем это следует ожидать при прямолинейном распространении света.

Опыт Юнга. В 1802 г. Юнг, открывший интерференцию света, поставил классический опыт по дифракции (рис. 203). В непрозрачной ширме он проколол булавкой два маленьких отверстия В и С на небольшом расстоянии друг от друга.

Эти отверстия освещались узким световым пучком, прошедшим в свою очередь через малое отверстие А в другой ширме. Именно эта деталь, до которой очень трудно было додуматься в то время, решила успех опыта. Интерферируют только когерентные волны. Возникшая в соответствии с принципом Гюйгенса сферическая волна от отверстия А возбуждала в отверстиях В и С когерентные колебания. Вследствие дифракции из отверстий В и С выходили два световых конуса, которые частично перекрывались. В результате интерференции световых волн на экране появлялись чередующиеся светлые и темные полосы.

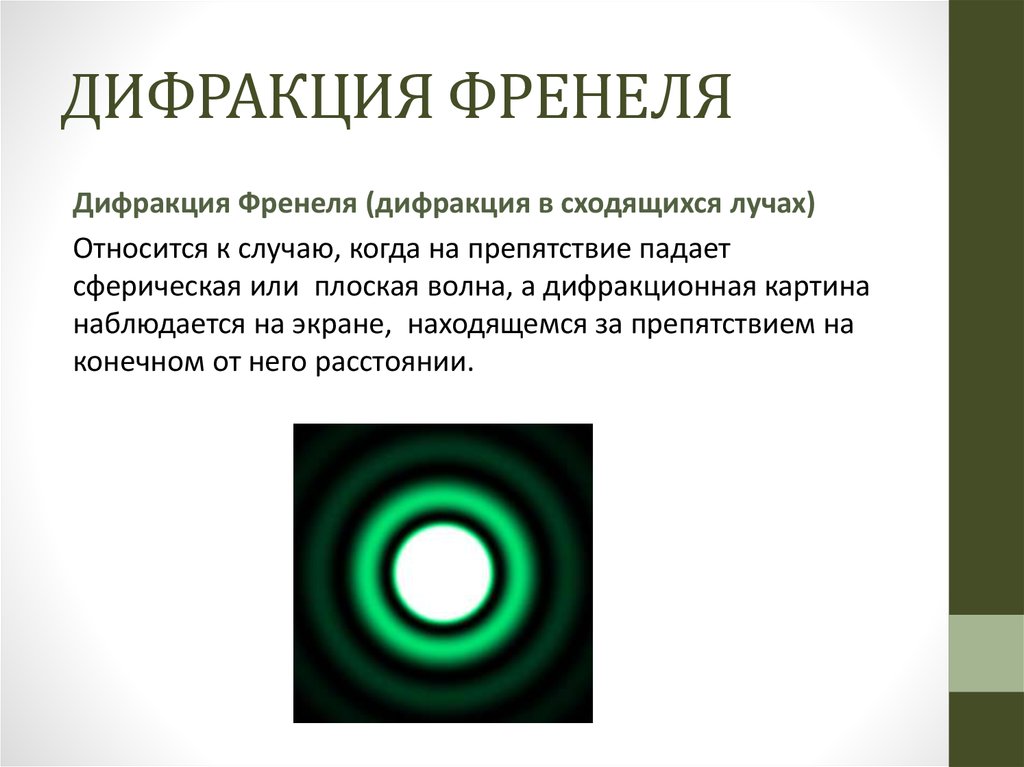

Теория Френеля. Исследование дифракции получило свое завершение в работах Френеля. Френель не только более детально исследовал различные случаи дифракции на опыте, но и построил количественную теорию дифракции, позволяющую в принципе рассчитать дифракционную картину, возникающую при огибании светом любых препятствий. Им же было впервые объяснено прямолинейное распространение света в однородной среде на основе волновой теории.

Этих успехов Френель добился, объединив принцип Гюйгенса с идеей интерференции вторичных волн. Об этом кратко уже упоминалось в четвертой главе.

Для того чтобы вычислить амплитуду световой волны в любой точке пространства, надо мысленно окружить источник света замкнутой поверхностью. Интерференция волн от вторичных источников, расположенных на этой поверхности, определяет амплитуду в рассматриваемой точке пространства.

Такого рода расчеты позволили понять, каким образом свет от точечного источника S, испускающего сферические волны, достигает произвольной точки пространства В (рис. 204).

Если рассмотреть вторичные источники на сферической волновой поверхности радиусе R. то результат интерференции вторичных волн от этих источников в точке В оказывается таким, как если бы лишь вторичные источники на малом сферическом сегменте ab посылали свет в точку В. Вторичные волны, испущенные источниками, расположенными на остальной части поверхности, гасят друг друга в(результате интерференции. Поэтому все происходит так, как если бы свет распространялся лишь вдоль прямой SB, т. е. прямолинейно.

Одновременно Френель рассмотрел количественно дифракцию на различного рода препятствиях.

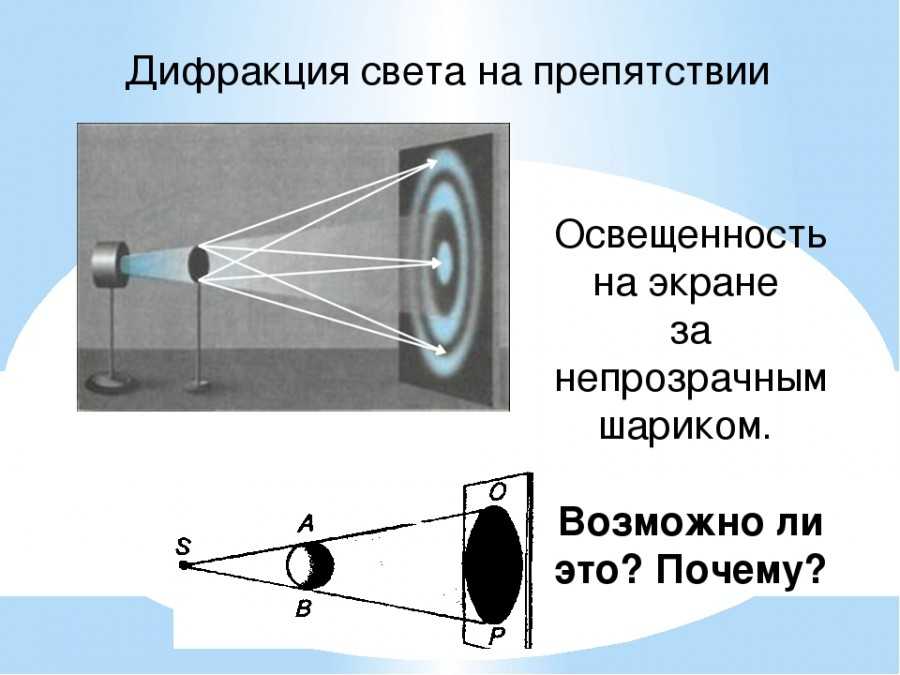

Любопытный случай произошел на заседании Французской Академии наук в 1818 г. Один из ученых, присутствовавших на заседании, обратил внимание на то, что теории Френеля вытекают факты, явно противоречащие здравому смыслу. При определенных размерах отверстия и определенных расстояниях от отверстия до источника света и экрана в центре светлого пятна должно находиться темное пятнышко. За маленьким непрозрачным диском, наоборот, должно находиться светлое пятно в центре тени. Каково же было удивление ученых, когда поставленные эксперименты доказали, что так и есть на самом деле.

При определенных размерах отверстия и определенных расстояниях от отверстия до источника света и экрана в центре светлого пятна должно находиться темное пятнышко. За маленьким непрозрачным диском, наоборот, должно находиться светлое пятно в центре тени. Каково же было удивление ученых, когда поставленные эксперименты доказали, что так и есть на самом деле.

Дифракционные картины от различных препятствий. Из-за того, что длина световой волны очень мала, угол отклонения света от направления прямолинейного распространения невелик. Поэтому для отчетливого наблюдения дифракции (в частности, в тех случаях, о которых только что говорилось) расстояние между препятствием, которое огибается светом, и экраном должно быть велико.

На рисунке 205 показано, как выглядят на фотографиях дифракционные картины от различных препятствий: а) тонкой проволочки; б) круглого отверстия; в) круглого экрана.

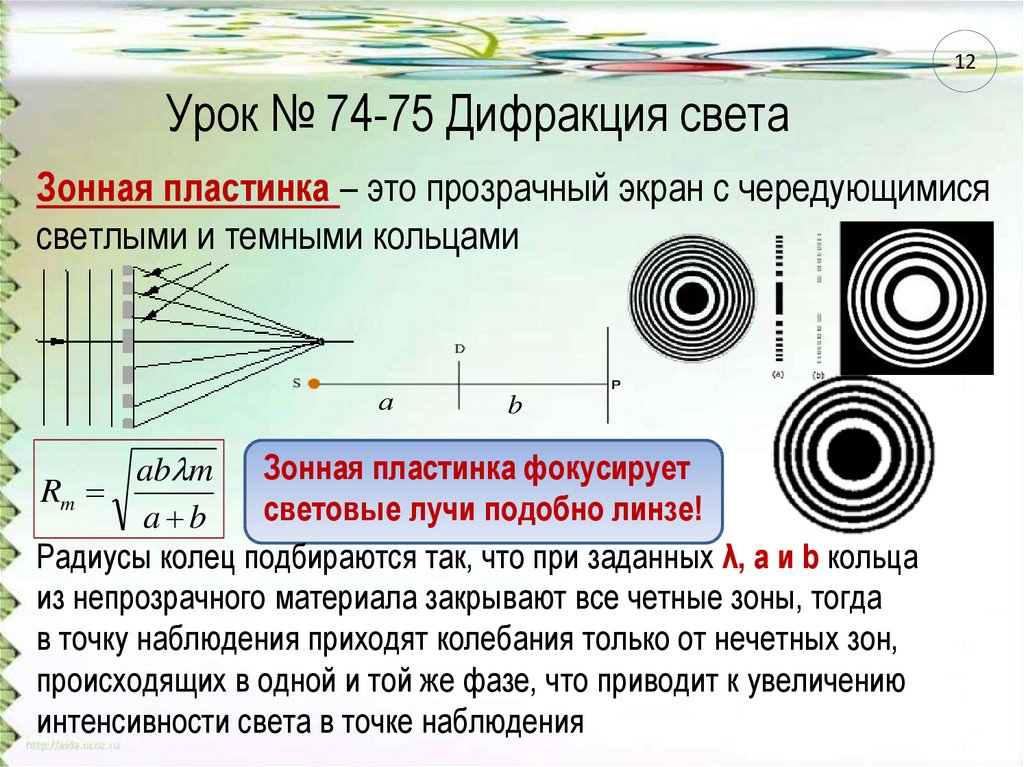

Зоны Френеля для трехсантиметровой волны

Зонная пластинка для трехсантиметровых волн

Трёхсантиметровые волны: пятно Пуассона

Трёхсантиметровые волны: фазовая зонная пластинка

Круглое отверстие. Геометрическая оптика — дифракция Френеля

Круглое отверстие. Дифракция Френеля — дифракция Фраунгофера

Сравнение картин дифракции: ирисовая диафрагма и круглое отверстие

Пятно Пуассона

Дифракция Френеля на краю полуплоскости

Трехсантиметровые волны: дифракция Френеля на двух щелях

Дифракция Фраунгофера. Щель и полоска

Дифракция Фраунгофера. Две щели

Дифракционные решетки с разными периодами

Двумерные дифракционные решетки

Трёхсантиметровые волны и очень узкая щель

Модель спирали Корню

Урок 53. (дополнительный материал) Лабораторная работа № 13 «Наблюдение интерференции и дифракции света»

Урок 53.

(дополнительный материал) Лабораторная работа № 13 «Наблюдение интерференции и дифракции света»

(дополнительный материал) Лабораторная работа № 13 «Наблюдение интерференции и дифракции света»Лабораторная работа № 13

Тема: «Наблюдение интерференции и дифракции света»

Цель работы: экспериментально изучить явление интерференции и дифракции.

Оборудование: электрическая лампа с прямой нитью накала (одна на класс), две стеклянные пластинки, стеклянная трубка, стакан с раствором мыла, кольцо проволочное с ручкой диаметром 30 мм., компакт-диск, штангенциркуль, капроновая ткань.

Теория:

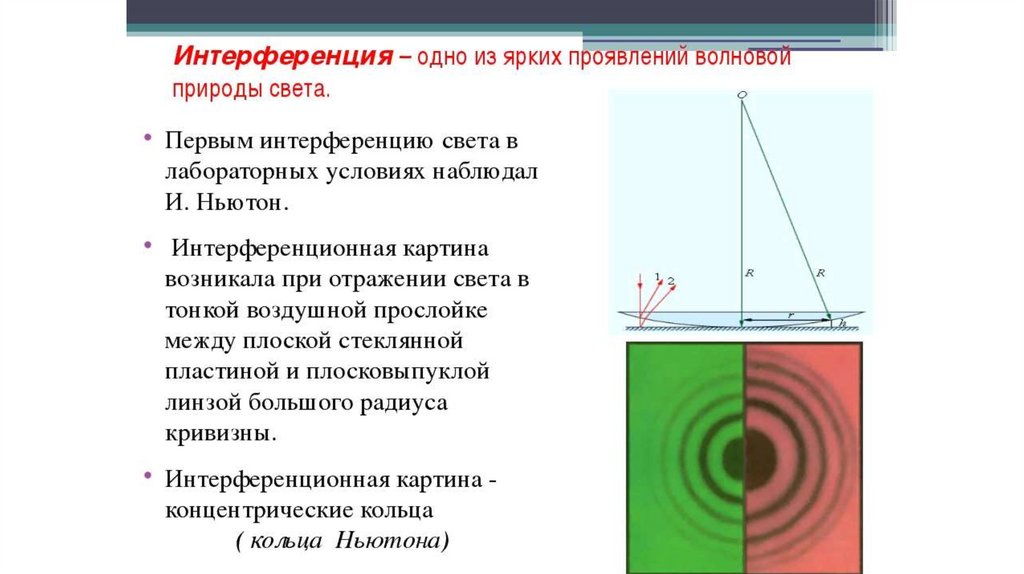

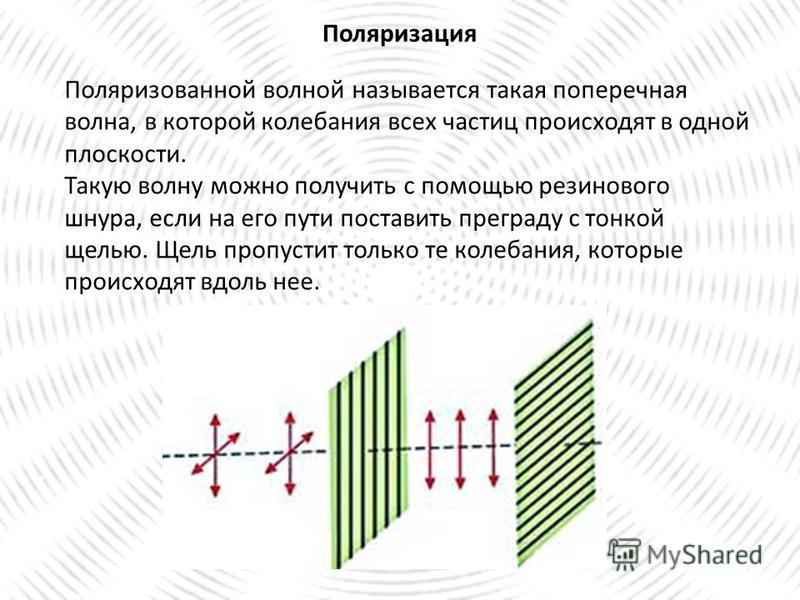

Интерференция – явление характерное для волн любой природы: механических, электромагнитных.

Интерференция волн – сложение в пространстве двух (или нескольких) волн, при котором в разных его точках получается усиление или ослабление результирующей волны.

Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных одним и тем же источником света, пришедших в данную точку разными путями. От двух независимых источников невозможно получить интерференционную картину, т.к. молекулы или атомы излучают свет отдельными цугами волн, независимо друг от друга. Атомы испускают обрывки световых волн (цуги), в которых фазы колебаний случайные. Цуги имеют длину около 1метра. Цуги волн разных атомов налагаются друг на друга. Амплитуда результирующих колебаний хаотически меняется со временем так быстро, что глаз не успевает эту смену картин почувствовать. Поэтому человек видит пространство равномерно освещенным. Для образования устойчивой интерференционной картины необходимы когерентные (согласованные) источники волн.

От двух независимых источников невозможно получить интерференционную картину, т.к. молекулы или атомы излучают свет отдельными цугами волн, независимо друг от друга. Атомы испускают обрывки световых волн (цуги), в которых фазы колебаний случайные. Цуги имеют длину около 1метра. Цуги волн разных атомов налагаются друг на друга. Амплитуда результирующих колебаний хаотически меняется со временем так быстро, что глаз не успевает эту смену картин почувствовать. Поэтому человек видит пространство равномерно освещенным. Для образования устойчивой интерференционной картины необходимы когерентные (согласованные) источники волн.

Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз.

Амплитуда результирующего смещения в точке С зависит от разности хода волн на расстоянии d2 – d1.

Условие максимума

, (Δd=d2-d1 )

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;…

(разность хода волн равна четному числу полуволн)

Волны от источников А и Б придут в точку С в одинаковых фазах и “усилят друг друга”.

φА=φБ — фазы колебаний

Δφ=0 — разность фаз

А=2Хmax– амплитуда результирующей волны.

Условие минимума

, (Δd=d2-d1)

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;…

(разность хода волн равна нечетному числу полуволн)

Волны от источников А и Б придут в точку С в противофазах и “погасят друг друга”.

φА≠φБ — фазы колебаний

Δφ=π — разность фаз

А=0 – амплитуда результирующей волны.

Интерференционная картина – регулярное чередование областей повышенной и пониженной интенсивности света.

Интерференция света – пространственное перераспределение энергии светового излучения при наложении двух или нескольких световых волн.

Вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного распространения (например, близи краев препятствий).

Дифракция – явление отклонения волны от прямолинейного распространения при прохождении через малые отверстия и огибании волной малых препятствий.

Условие проявления дифракции: d < λ, где d – размер препятствия, λ — длина волны. Размеры препятствий (отверстий) должны быть меньше или соизмеримы с длиной волны.

Существование этого явления (дифракции) ограничивает область применения законов геометрической оптики и является причиной предела разрешающей способности оптических приборов.

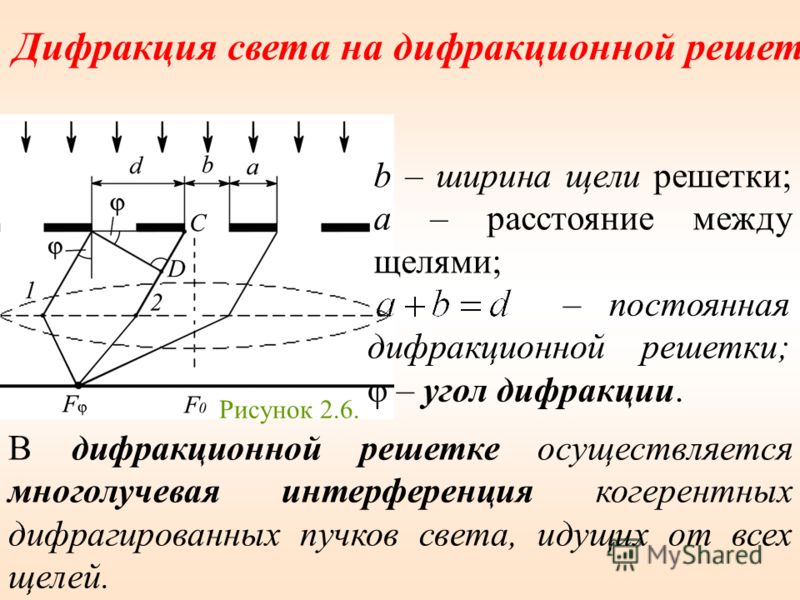

Дифракционная решетка – оптический прибор, представляющий собой периодическую структуру из большого числа регулярно расположенных элементов, на которых происходит дифракция света. Штрихи с определенным и постоянным для данной дифракционной решетки профилем повторяются через одинаковый промежуток d (период решетки). Способность дифракционной решетки раскладывать падающий на нее пучек света по длинам волн является ее основным свойством. Различают отражательные и прозрачные дифракционные решетки. В современных приборах применяют в основном отражательные дифракционные решетки.

Условие наблюдения дифракционного максимума:

d·sinφ=k·λ, где k=0; ± 1; ± 2; ± 3; d — период решетки, φ — угол, под которым наблюдается максимуи, а λ — длина волны.

Из условия максимума следует sinφ=(k·λ)/d .

Пусть k=1, тогда sinφкр=λкр/d и sinφф=λф/d.

Известно, что λкр>λф , следовательно sinφкр>sinφф. Т.к. y= sinφф — функция возрастающая, то φкр>φф

Поэтому фиолетовый цвет в дифракционном спектре располагается ближе к центру.

В явлениях интерференции и дифракции света соблюдается закон сохранения энергии. В области интерференции световая энергия только перераспределяется, не превращаясь в другие виды энергии. Возрастание энергии в некоторых точках интерференционной картины относительно суммарной световой энергии компенсируется уменьшением её в других точках (суммарная световая энергия – это световая энергия двух световых пучков от независимых источников). Светлые полоски соответствуют максимумам энергии, темные – минимумам.

Светлые полоски соответствуют максимумам энергии, темные – минимумам.

Ход работы:

Опыт 1. Опустите проволочное кольцо в мыльный раствор. На проволочном кольце получается мыльная плёнка.

Расположите её вертикально. Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные полосы, изменяющиеся по ширине по мере изменения толщины плёнки

Объяснение. Появление светлых и темных полос объясняется интерференцией световых волн, отраженных от поверхности пленки. треугольник d = 2h. Разность хода световых волн равна удвоенной толщине плёнки. При вертикальном расположении пленка имеет клинообразную форму. Разность хода световых волн в верхней её части будет меньше, чем в нижней. В тех местах пленки, где разность хода равна четному числу полуволн, наблюдаются светлые полосы. А при нечетном числе полуволн – темные полосы. Горизонтальное расположение полос объясняется горизонтальным расположением линий равной толщины пленки.

Освещаем мыльную пленку белым светом (от лампы). Наблюдаем окрашенность светлых полос в спектральные цвета: вверху – синий, внизу – красный.

Наблюдаем окрашенность светлых полос в спектральные цвета: вверху – синий, внизу – красный.

Объяснение. Такое окрашивание объясняется зависимостью положения светлых полос о длины волн падающего цвета.

Наблюдаем также, что полосы, расширяясь и сохраняя свою форму, перемещаются вниз.

Объяснение. Это объясняется уменьшением толщины пленки, так как мыльный раствор стекает вниз под действием силы тяжести.

Опыт 2. С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдайте образование цветных интерференционных колец, окрашенных в спектральные цвета. Верхний край каждого светлого кольца имеет синий цвет, нижний – красный. По мере уменьшения толщины пленки кольца, также расширяясь, медленно перемещаются вниз. Их кольцеобразную форму объясняют кольцеобразной формой линий равной толщины.

Ответьте на вопросы:

- Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску?

- Какую форму имеют радужные полосы?

- Почему окраска пузыря все время меняется?

Опыт 3. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты.

Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты.

При отражении света от поверхностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы – кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки.

Объяснение: Поверхности пластинок не могут быть совершенно ровными, поэтому соприкасаются они только в нескольких местах. Вокруг этих мест образуются тончайшие воздушные клинья различной формы, дающие картину интерференции. В проходящем свете условие максимума 2h=kl

Ответьте на вопросы:

- Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные кольцеобразные или неправильной формы полосы?

- Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение интерференционных полос?

Опыт 4. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на которую производится запись).

Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на которую производится запись).

Объяснение: Яркость дифракционных спектров зависит от частоты нанесенных на диск бороздок и от величины угла падения лучей. Почти параллельные лучи, падающие от нити лампы, отражаются от соседних выпуклостей между бороздками в точках А и В. Лучи, отраженные под углом равным углу падения, образуют изображение нити лампы в виде белой линии. Лучи, отраженные под иными углами имеют некоторую разность хода, вследствие чего происходит сложение волн.

Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. Опишите интерференционную картину.

Поверхность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку с шагом соизмеримым с длиной волны видимого света. На мелкоструктурной поверхности проявляются дифракционные и интерференционные явления. Блики компакт- дисков имеют радужную окраску.

Опыт 5. Сдвигаем ползунок штангенциркуля до образования между губками щели шириной 0,5 мм.

Приставляем скошенную часть губок вплотную к глазу (располагая щель вертикально). Сквозь эту щель смотрим на вертикально расположенную нить горящей лампы. Наблюдаем по обе стороны от нити параллельные ей радужные полоски. Изменяем ширину щели в пределах 0,05 – 0,8 мм. При переходе к более узким щелям полосы раздвигаются , становятся шире и образуют различимые спектры. При наблюдении через самую широкую щель полосы очень узки и располагаются близко одна к другой. Зарисуйте в тетрадь увиденную картину. Объясните наблюдаемые явления.

Опыт 6. Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. Поворачивая ткань вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух скрещенных под прямым углом дифракционных полос.

Объяснение: В центре краста виден дифракционный максимум белого цвета. При k=0 разность хода волн равна нулю, поэтому центральный максимум получается белого цвета. Крест получается потому, что нити ткани представляют собой две сложенные вместе дифракционные решетки со взаимно перпендикулярными щелями. Появление спектральных цветов объясняется тем, что белый свет состоит из волн различной длины. Дифракционный максимум света для различных волн получается в различных местах.

Появление спектральных цветов объясняется тем, что белый свет состоит из волн различной длины. Дифракционный максимум света для различных волн получается в различных местах.

Зарисуйте наблюдаемый дифракционный крест. Объясните наблюдаемые явления.

Запишите вывод. Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление интерференции, а в каких дифракции.

Контрольные вопросы:

- Что такое свет?

- Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна?

- Что называют интерференцией света? Каковы условия максимума и минимума при интерференции?

- Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух электрических ламп накаливания? Почему?

- Что называют дифракцией света?

- Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа щелей решетки?

Когда свет от точечного источника проходит через небольшую круглую апертуру, он создает не яркую точку в качестве изображения, а скорее диффузный круглый диск, известный как диск Эйри, окруженный гораздо более слабыми концентрическими круглыми кольцами. Приведенная выше дифракционная картина на апертуре была сфотографирована на слайд-пленку Fuji Sensia 100ASA, а затем оцифрована. С экспозицией, необходимой для того, чтобы показать боковые лепестки, центральный пик стал почти белым. Единственная ретушь цифрового изображения заключалась в закрашивании размытой части центрального максимума (диска Эйри). Отверстие было сделано путем помещения алюминиевой фольги на стеклянную пластину, втыкания прямой булавки в алюминиевую фольгу и последующего вращения фольги. | Индекс Дифракционные концепции Дифракция Фраунгофера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Что такое дифракция света? Чем оно отличается от вмешательства? Что такое дифракция Фраунгофера и Френеля? — ФизикаРеклама Удалить все объявления Реклама Удалить все объявления Реклама Удалить все объявления Краткий ответ Что такое дифракция света? Чем оно отличается от вмешательства? Что такое дифракция Фраунгофера и Френеля? РешениеЯвление дифракции света: Принцип прямолинейного распространения света из геометрической оптики предсказывает резкую тень, когда свет проходит мимо края препятствия или через маленькое отверстие или узкую щель и падает на экране. Различия между интерференцией и дифракцией:

Дифракцию можно разделить на два типа в зависимости от расстояний, задействованных в экспериментальной установке:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Этот пример дифракции имеет большое значение, поскольку глаз и многие оптические приборы имеют круглые отверстия. Если это размытие изображения точечного источника больше, чем размытие, вызванное аберрациями системы, говорят, что процесс формирования изображения ограничен дифракцией, и это лучшее, что можно сделать с апертурой такого размера. Это ограничение на разрешение изображений определяется количественно с помощью критерия Рэлея, так что можно рассчитать предельное разрешение системы.

Этот пример дифракции имеет большое значение, поскольку глаз и многие оптические приборы имеют круглые отверстия. Если это размытие изображения точечного источника больше, чем размытие, вызванное аберрациями системы, говорят, что процесс формирования изображения ограничен дифракцией, и это лучшее, что можно сделать с апертурой такого размера. Это ограничение на разрешение изображений определяется количественно с помощью критерия Рэлея, так что можно рассчитать предельное разрешение системы. Было сделано несколько отверстий, и это было самым близким к круглому.

Было сделано несколько отверстий, и это было самым близким к круглому. Сначала следует ввести известные данные, затем нажать на нужное количество. Введенные данные не будут принудительно согласованы, пока вы не нажмете на количество для расчета. Расчет смещения y позволит вычислить положения всех максимумов и минимумов в таблице ниже. Любое количество в этой таблице может быть изменено для расчета других параметров. Приведенная выше активная формула написана как приближение малого угла, но в расчете используется полное тригонометрическое соотношение.

Сначала следует ввести известные данные, затем нажать на нужное количество. Введенные данные не будут принудительно согласованы, пока вы не нажмете на количество для расчета. Расчет смещения y позволит вычислить положения всех максимумов и минимумов в таблице ниже. Любое количество в этой таблице может быть изменено для расчета других параметров. Приведенная выше активная формула написана как приближение малого угла, но в расчете используется полное тригонометрическое соотношение. 220

220 Если это размытие изображения точечного источника больше, чем размытие, вызванное аберрациями системы, говорят, что процесс формирования изображения ограничен дифракцией, и это лучшее, что можно сделать с апертурой такого размера. Это ограничение на разрешение изображений определяется количественно с помощью критерия Рэлея, так что можно рассчитать предельное разрешение системы.

Если это размытие изображения точечного источника больше, чем размытие, вызванное аберрациями системы, говорят, что процесс формирования изображения ограничен дифракцией, и это лучшее, что можно сделать с апертурой такого размера. Это ограничение на разрешение изображений определяется количественно с помощью критерия Рэлея, так что можно рассчитать предельное разрешение системы. Однако обнаружено, что часть света отклоняется от своего прямолинейного пути и попадает в область геометрической тени. Это общая черта волновых явлений, которая возникает, когда часть фронта волны каким-то образом перекрывается. Это искривление световых волн на краю в область геометрической тени называется дифракцией света.

Однако обнаружено, что часть света отклоняется от своего прямолинейного пути и попадает в область геометрической тени. Это общая черта волновых явлений, которая возникает, когда часть фронта волны каким-то образом перекрывается. Это искривление световых волн на краю в область геометрической тени называется дифракцией света.